演劇にある程度の年月、関わってきて未だに驚かされるのは、どれだけ事前に綿密な計画を立てたとしても、100%正確に、予定どおり、舞台を立ち上がらせることなんてできないという事実である。

もちろん、なるべく100%に近づけようと試みることはできるだろう。しかし、現場で起きた偶発的な出来事のすべてを、無理に無視しようとして進めると、あくまで私の経験則だが、不思議と、面白くなくなってしまう。はじめは脳内になかった、想定外を吸収して、上演は、幕が開ける前に、どんどん姿を変えていく。

《ありあわせの素材からできるもの。設計図も持たず、はじめて目にした石をその場の判断で配置していく古川の庭づくりは、確かな足場を持たないありあわせの素材による即興なのだ!》

何度も庭をみたことがあっても、庭づくりの現場を知らない私にとって、『庭のかたちが生まれるとき』は新鮮な発見に満ちていた。庭師は設計図を持たないからといって、なにも、むちゃくちゃに適当に物事を進めているわけでは決してない。

設計図という形にはならない、だが確かな基準によって、たとえば石は適切な位置に置かれ、樹木には手が入り、庭は変貌する。ひとつひとつの目の前の判断は、偶然性に大きく左右されるものでありながら、やがて必然性を帯びたかたちとなる。

読み終えたあと、自宅の庭を眺めてみる。私が借りて暮らすよりも遥か前にあった自宅の庭には、石でつくられた道があって、多くの樹木が整然と生い茂っている。放っておいただけではまずこうはならない、明らかに昔、誰かの手が入り、その意志がはっきりとしたかたちであらわれている庭である。

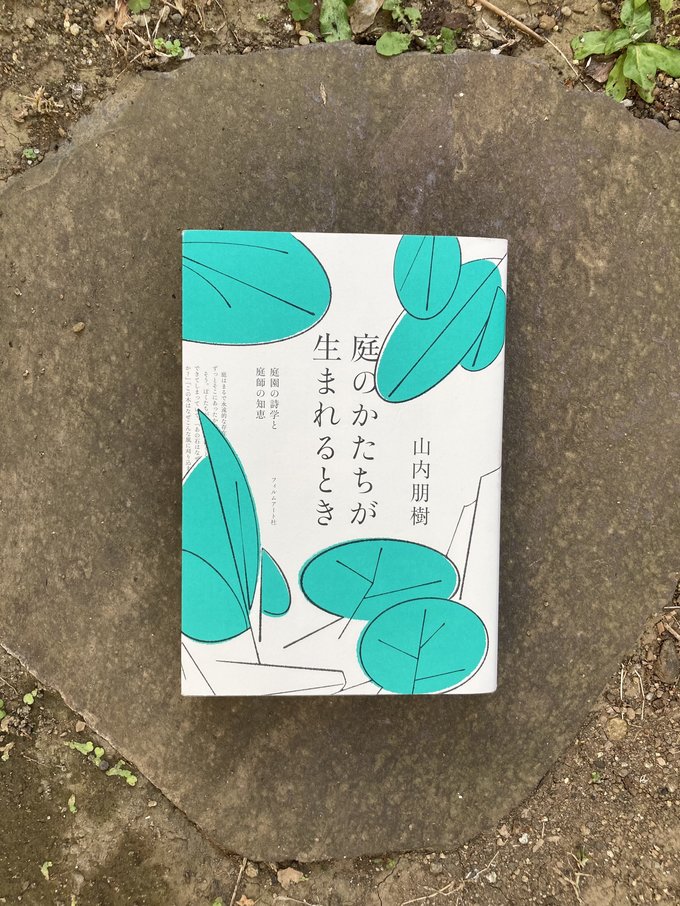

愚かなことに、何度もこの庭をみていながら、庭のかたちがなぜこうであるのか考えていなかった私は、ふいに目に止まった、好きなかたちの石のうえに本を載せて、書影を撮ることにする。