未だにモヤモヤの晴れない経験談をひとつ。私がまだ10代のころ、BL好きのクラスメイトが、男性のクラスメイトAと男性のクラスメイトBが付き合っているとしたらアツい、あのBL漫画にあてはめると、というような話を友人たちとしていた。そのAかBのどちらかに、私が選ばれていた。私は、本人の許可もないのにセクシャリティを押しつけるようにしてそんな話をしてはいけない、まして私の耳にまで伝わる距離で、と伝えた。一字一句覚えているわけではないけれど、そういう意味の注意をした。返事が衝撃的だった。今でも覚えている。「誰が実際にゲイかなんてどうだっていいじゃん。あたしがゲイだって思えて、興奮できればそれで」

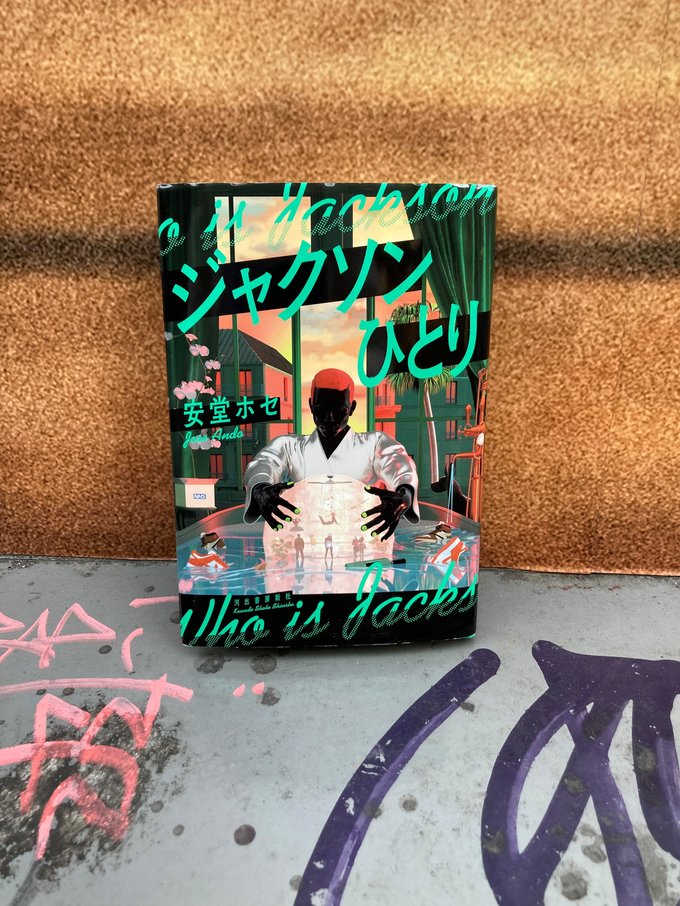

『ジャクソンひとり』は、マジョリティがマイノリティをどうみているのか、その思い込みを巧みに利用した、ある犯罪が描かれる。放たれる悪口のひとつひとつが痛快だが、配慮の行き届いた言葉というのはむしろ、このようなものではなかったか。誰のことも傷つけない丸く磨かれた言葉ではない。ピンポイントで偏見に満ちた誰かを刺すための、鋭い言葉。無数の針の山のような言葉。

事態は予想外の方向へと高速で転がっていき、息つく暇を与えない。ここに確かに宿っている躍動は、荒唐無稽だと切って捨てるわけにはいかない。私は街中でジャクソンのうちのひとりに会っていなかったか。そして何も聞かずに勝手に、こういうひとだと思い込んで、通り過ぎていなかったか。錯覚に陥らせるほどに、情景が生々しくリアルに立ち現れる。暴力は別の暴力を生み、連鎖し、収拾がつかないくらい広がっていく。

どうやってこの物語は着地するのか。ページをめくって、あぜんとするラストシーンにたどり着いたとき、何を誤解していたのか、ジャクソンはどこの誰なのか、もう、よくわからなくなっている。