地域とカタリバが共につくる復興の土台 市民活動と中高生支援6つの取組みを軸に

認定特定非営利活動法人カタリバ(本部:東京都中野区、代表理事:今村久美、以下カタリバ)は、令和6年能登半島地震および同年9月の奥能登豪雨から1年を迎えるにあたり、能登地域で継続している子ども・教育支援活動の現状と今後の取組をお知らせします。

被災から時間が経つなかでも、地域の子どもが学びを諦めず、自ら未来を描けるよう、地域とともにさまざまな取り組みを行っています。

地域の声と共に育っていった能登地域の子ども・教育支援

2024年1月の令和6年能登半島地震、そして9月の奥能登豪雨により、大きな被害を受けた能登地域では、今なお復旧・復興に向けた取り組みが続いています。住宅再建や道路整備などが進む一方、人口流出や、子どもや地域の教育に関わる担い手不足など、子どもを取り巻く環境は依然として厳しい状況です。

このような中、支援を短期間で終えてしまえば、学びや挑戦の機会を諦めざるを得ない子どもや、孤立する家庭が増えるおそれがあります。

カタリバは能登半島地震の直後から「みんなのこども部屋」を開設し、子どもの安心や学びを支える活動を続けてきました。

その後、石川県庁と連携して「のと未来トーク」を開催し、地域から寄せられた「子どものために自分たちも動きたい」という声を受け、市民の挑戦を後押しする助成制度「のと未来アクション」を設立。緊急支援から始まった取り組みは、地域に根ざした子ども支援へと広がってきています。

これらの取り組みや、東日本大震災から続く支援経験を踏まえ、地域の中で教育の可能性を模索し、市民が挑戦できる環境を整え、多様な活動が育っていくことこそが地域再生の土台になると考えています。

だからこそカタリバは、緊急支援にとどまらず「地域の人と共に未来を育む」ことを軸に、継続的な支援を進めています。

復興に向けて地域と子どもを支える、3つの軸・6つの取り組み

カタリバは能登の子ども・子育て家庭を長期的に支えるため、以下の3つの観点で事業を展開しています。● 地域の市民活動を後押しする支援

● 中高生の探究活動を支える支援

● 災害の被害を受けた地域の子どもの心のケア

この3軸を中心に、6事業を継続して展開しています。

どの事業も、地域に根ざした人々の思いから生まれ、能登の未来を共に育てる取り組みです。

地域の市民活動を後押しする支援 ー「のとにわね構想」

地域内外の関係性・資金・居場所が循環し、市民活動が自走する仕組みを育てるプロジェクトです。被災をきっかけに芽生えた「自分たちの地域を自分たちで支えたい」という声を形にするため、次の3つの事業を展開しています。

●子ども応援フォーラム

子ども応援フォーラムでプレゼンやグループワークをしている様子

2ヶ月に1度、地域内外の人が出会い、子ども支援や復興に向けた学びを共有する集い。多様な視点が関わることで、新たな活動のきっかけを生み出します。2024年3月から4度に渡って開催し、延べ100名以上が参加し、さまざまな人々が交流を重ねています。

●ステップアップラボ

東日本大震災の被害を受けた地域にある、市民活動団体を見学した東北研修の様子

市民団体の立ち上げや持続的な活動の伴走支援を行っています。助成金のほか、活動やアイデアの整理など、挑戦の一歩を実現するための具体的なサポートを届けています。2025年は4団体が採択され、活動助成と1年間の伴走支援を受けています。採択団体から新たに法人化した組織も生まれています。

●休眠預金活用事業 能登にみんなでコミュニティハウスをつくる

子どもから大人まで多様な人が集まり、やってみたいことを試せる拠点を地域の団体と共に設計・運営していく取り組み。3か年計画で伴走をしながら、活動の交流・協働を育てる地域の“居場所”を創出していきます。現在4団体が採択され、初年度には300万円規模の支援を開始。今後は拠点設置フェーズに向け、さらに具体的なプランニングや取り組みへの支援を予定しています。

▼公式WEBサイト

https://fund.readyfor.jp/d_deposits/24_ktrb

中高生の探究活動を支える支援

震災や豪雨の影響で学校生活や地域の環境が大きく変わるなか、能登の中高生が学びを深め、安心して日々を過ごせるよう支援する3つの事業を展開しています。探究活動を通じて地域への誇りを育み、日常の悩みや不安を気軽に相談できる仕組みを整えることで、子どもたちが自分らしく成長できる環境を整えます。

●復興探究コーディネーター(奥能登高校魅力化推進)

石川県教育委員会から委託され、奥能登地域5校の県立高校を対象に、高校生の探究活動の推進をはじめとした、学校の魅力化を支える取り組みを行っています。

奥能登5校で実施される総合的な探究の授業をサポートするとともに、カリキュラム設計や生徒伴走の体制づくりを支援しています。また、探究担当教員が定期的に各校の取り組みや課題を共有し、学校を超えた学び合いの場をつくり、探究活動の質を深めることを目指しています。

探究活動を起点に地域と学校の協働・対話を深めながら高校の魅力化を支援し、奥能登で学ぶ意味を子どもたち自身が実感できる環境づくりを後押しします。

●能登マイプロジェクト委員会

左はマイプロジェクトを発表する高校生の様子/右は奥能登地域の林業現場にフィールドワークに行った際の様子

高校生が自ら身近な地域課題や、疑問をもとにテーマを設定し、地域の資源を活用しながら取り組みを実践し、課題解決をする探究プログラム「マイプロジェクト」。その活動を官民学が連携し支えていくための取り組みです。これまでに延べ約120名の高校生が参加し、約6割の生徒が「探究の意欲が高まった」と回答しています。

災害の被害を受けた地域の子どもの心のケア

被災から時間が経つにつれ、見た目からは元気にみえても、不安や悩みを抱える子どもは少なくありません。支える先生や保護者自身も被災者であり、身近な存在であるからこそ、時には話しづらいこともあります。カタリバは、石川県珠洲市、能登町をはじめ、石川県内では中能登町、加賀市とも連携し、学校から配布されたタブレットやPCを通じて、子どもが直接相談できるオンライン窓口「ブリッジ」を運営しています。

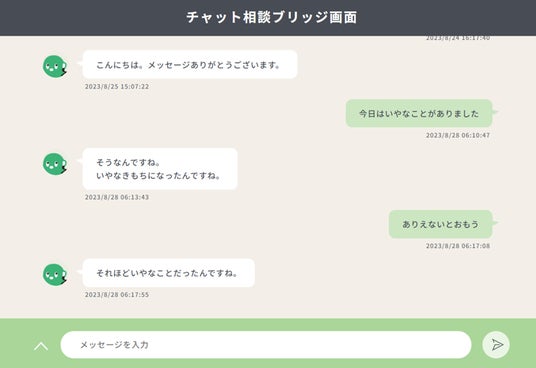

●相談チャット「ブリッジ」

例:ブリッジさんとのやり取りの様子

子どもは「ブリッジさん」と呼ばれるキャラクターに話しかける感覚で利用でき、有資格の相談員が日常の悩みから深刻なSOSまで幅広く対応します。

2025年度上半期の奥能登地域での利用件数は能登町192件、珠洲市86件(合計278件)にのぼり、懸念されるケースも複数確認されています。保護者や教員向けの相談窓口も併設し、子どもと大人の両面から地域全体を支えていきます。

【今後に向けて】能登の復興と教育を学ぶ、ひらかれた対話の場

カタリバは、これまでの被災地支援で得た知見を活かし、地域の方々や行政、企業と連携しながら継続的な支援体制を育てています。今後も、地域の人々とともに、能登の子どもと家庭が未来を描ける環境づくりに取り組み続けます。

活動のひとつである子ども応援フォーラムは、能登の学校・地域・行政など教育に携わる方や、カタリバをはじめとする外部の子ども支援団体の方々が集う場です。

参加者同士が学びを共有しながらつながりを広げ、地域の取組を深めていくことを目的としています。能登の子ども支援に関心を持ち、今後関わりを考えている方にとっても、現場の声や知見を学べる機会となります。

そのほか、今後開催予定のイベントや支援情報は、カタリバ公式WEBサイトや「のとにわね」公式noteで随時発信しています。また、今回紹介した取り組みの背景などをまとめたカタリバのマガジン記事も同時公開しました。復興に向けて歩む能登の「いま」と、そこに関わる人々の思いを、ぜひご覧ください。

▼カタリバ公式:https://www.katariba.or.jp/news/

▼のとにわね公式note:https://note.com/notoniwane

▼マガジン記事:https://www.katariba.or.jp/magazine/article/report251008/

認定特定非営利活動法人カタリバとは

どんな環境に生まれ育った10代も、未来を自らつくりだす意欲と創造性を育める社会を目指し、2001年から活動する教育NPOです。高校への出張授業プログラムから始まり、2011年の東日本大震災以降は子どもたちに学びの場と居場所を提供するなど、社会の変化に応じてさまざまな教育活動に取り組んでいます。

<団体概要>

設立 : 2001年11月1日

代表 : 代表理事 今村久美

本部所在地 :東京都中野区中野5丁目15番2号

事業内容 :高校生へのキャリア学習・プロジェクト学習プログラム提供(全国)/被災地の放課後学校の運営(岩手県大槌町・福島県広野町)/災害緊急支援(全国)/地域に密着した教育支援(東京都文京区)/困窮世帯の子どもに対する支援(東京都足立区・全国)/外国ルーツの高校生支援(東京都)/不登校児童・生徒に対する支援(島根県雲南市・全国)/子どもの居場所立ち上げ支援(全国)

URL: https://www.katariba.or.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ