全国でクマ被害が相次ぐ中、富山県は4日、今秋は平野部でも厳重な警戒が必要として、今年2度目の出没警報を出した。ツキノワグマの餌となるブナの実が県全域で凶作、ミズナラは不作となっており、「準大量出没」となった2020年と傾向が酷似。7、8月の県内のクマ出没は計109件で、同時期の合計としては調査を始めた05年以降最多だったことも報告した。

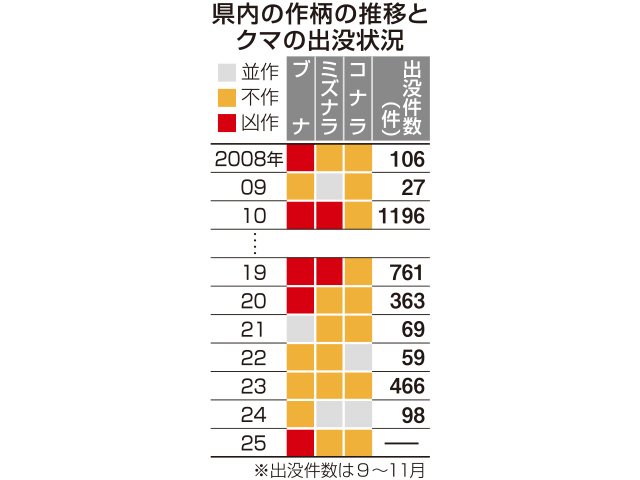

4日の県議会厚生環境委員会で、県森林研究所が7、8月に行ったドングリの豊凶調査の結果が報告され、県全域でブナは凶作、ミズナラとコナラは不作だった。同様の作柄だった2020年は、9~11月の出没が363件で「準大量出没」となり、年間で5件6人の人身被害があった。調査地点別に見ると、凶作や不作となった地点の数が20年を上回っており、県は今秋の出没はさらに増える可能性があるとしている。

県内の7、8月のクマ出没件数は、昨年同期より21件多かった。5月に南砺市で60代男性がクマに襲われ軽傷を負った事案以降、人身被害は出ていないものの、山岳地を中心に出没が相次いでいる。8月19日には、富山市有峰の薬師峠キャンプ場で、クマが利用者のテントと食料を持ち去る被害が発生した。立山・室堂周辺の登山者や観光客が多いエリアでも目撃が続いていることを受け、県と県警は同28日、関係機関を集めた緊急連絡会議を開いた。

県は、山裾だけでなく平野部でも厳重な警戒が必要だとし、やぶや河川敷の草むらの刈り払いなど対策を徹底するよう呼びかけている。8日には市町村の担当者らを集めた対策会議を開き、連携体制を確認する。

果樹伐採、生ごみ始末を

県自然博物園ねいの里・野生鳥獣共生管理員の赤座久明さんは、ドングリ不作の影響を受けて、早ければ9月末から平野部でクマの出没が増える恐れがあるとして、「餌場となる状況を身の回りにつくらないことが重要」と早期の対策を呼びかけた。

赤座さんによると、夏は餌が少なくクマの行動範囲が広がるため、目撃されやすい傾向がある。ただ、今年は猛暑によって葉が硬くなり、通常より早く餌不足になった可能性があるという。

秋にクマが大量出没した過去の事例では、共通してブナとミズナラの両方が不作となっている。人的被害を防ぐため、代わりの餌となるカキやクリなどの果樹を伐採するほか、生ごみを放置しないことが求められる。

河川敷の茂みや空き家の屋敷林はクマの移動ルートや隠れる場所になるとして、赤座さんは「自分たちの地域の環境を整備していく強い意識が必要だ」と話した。