NHK大阪放送局が「放送100年」を機に、被差別部落の問題をいかに伝えてきたかを振り返り、いまの課題を取材した特番「誇りうるもの 部落問題の100年」を8月1日午後10時から総合テレビで放送(関西地方のみ)。NHKプラスで2週間見逃し配信する。

各地域で育まれた特徴的な文化や、地場産業に着目し、それらを「誇りうるもの」としていまに継承する人たちに光を当てる特番。番組チーフ・プロデューサーの森下光泰さんは「かつて価値の低いものとされたり、奪われ失われたりしたものを、改めて大切なものとしてみたかった」と語る。

他とは違う、それぞれの地域ならではのアイデンティティーを強調する描き方は、「違い」が差別の口実にもされた歴史があるだけに、制作側にとっても挑戦だっただろう。

今に至る差別の歴史がなかったことになる訳ではないが、番組に登場する彼ら彼女らの人生の語りから、人間の強さと尊厳を思い起こさずにはいられない。

前身の「大阪放送局」として1925年6月にラジオ放送を開始した同局は、1960年代末から被差別部落の問題について本格的に番組制作をはじめた。

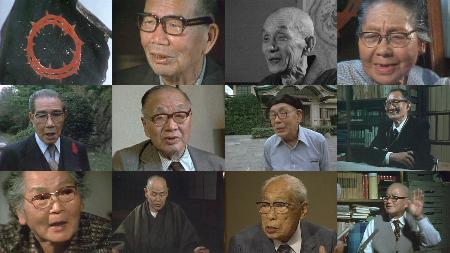

特番では、ドキュメンタリー番組「日本の素顔」が1958年に放送した被差別部落の様子や、1922年創立の部落解放運動の組織「全国水平社」に関わった人たちの証言など、貴重なアーカイブ映像をふんだんに使用。結婚や就職などでの厳しい差別の現実と、いわれなき差別に立ち上がった人々の思いが伝わる。

森下さんは、1960年代末に番組の作り方に変化が生まれたとみる。「もちろん正義感に基づくものですが『こんなかわいそうな人たち、大変な人たちがいる』というような、問題を見つけ出して伝えるスタンスだったのが、60年代に国の答申でも差別の解消が『国民的課題』とされ、解放運動が高揚する中で、差別をする(メディアを含めた社会の)側の姿勢が突きつけられてきた。制作側の意識が問われることもあったといいます」

過去にも被差別部落の問題がテーマの番組を制作した森下さん。若い世代から「アイデンティティーの一つとして、(生まれ育った地域を)フランクに話せる社会になってほしい」という意見が寄せられたことが、今作につながったという。

番組の終盤では、大阪のある地域に新たに生まれた人のつながりにもフォーカス。十分な教育を受けられなかった人に読み書きを教える場として約60年続くという「識字学級」が、今では外国ルーツの人が日本語を学ぶ場にもなっていることを紹介し、相談できる場所づくりを目指して子ども食堂などの運営に関わる若者も登場する。未来の展望について、一つの結論を示すのではなく、いま一人一人が何を考えるのか、声を丁寧に聞き取った。

「被差別部落の人が自分の故郷を大切にするように、この社会の全ての人にとって、大切なものがあるはず」と森下さんは話す。誰もが、誇りうるアイデンティティーを持つ存在であると知ること。「違いを見つけては排除する風潮があるようにも感じられる今の社会で、意味を持っているのではないでしょうか」(共同通信=加藤駿)