★木育セミナーでは、岐阜県高山市の家具メーカー、オークヴィレッジ制作部長で木育事業に取り組む小木曽賢一さんが、講師を務めました。

見本なし! 口出しなし! 自然素材からインスピレーションを

「木育」というと、木のおもちゃで遊ぶというイメージを持つ人たちが多いかもしれませんが、対象は子どもだけではありません。私たちの事業では、大人にも積極的に参加してもらっています。

例えば、森に落ちているどんぐりや枝、葉、木材の切れ端などを使った工作イベントを開く時に、森の魅力を十分に感じてもらうため、いくつか心掛けていることがあります。

1つ目は、見本を置かないこと。目の前の素材から受けるインスピレーションを大切にしてイメージを膨らませてもらいます。

2つ目は、お父さんお母さんにも作ってもらうこと。子どもが作るのを見ているだけだと「もうちょっとこうしたら」と口出ししてしまうのですが、大人も作り始めると、子どものことは忘れ作ることに熱中します。

完成度よりも熱中する時間が大事

子どもが未就学児で大人のサポートが必要な場合も、お父さんお母さんには「子どもはプロデューサー、親はアシスタント」と呼びかけます。

親は最初、一体何ができるか分からないのですが、次第に形が見えてくると、子どもの頭の中にしっかりした設計図があったことに気付き、想像力のすごさに驚かれます。

また子どもたちは作ることが楽しく、完成度は気にしません。この熱中する時間こそ有意義な時間なのです。

森への興味 暮らし見直すきっかけに

私たちは、木(もく)育は森林(もり)育につながると考えています。

自然素材や森に興味を持つことが、日本の森の課題に気付くことになり、自分たちの暮らしを見直すことにつながるからです。

日本では明治時代まで、木は家を建てるための材料にしたり、燃料の薪にしたりと、使うばかりで、あちこちにはげ山が広がっていました。山に木がないため、雨が降るたびに山肌が崩れ、土砂災害や水害が起きていました。

そこで明治後期から昭和にかけ、日本では国を挙げて植林が行われました。しかし今、そうして育った木が使われずに放置され、間伐などの管理もされていません。今度は森が荒れてしまったことで、大雨による土砂災害などを引き起こしています。

これからは木を適切に使い、管理することが、森を守ることにつながります。そんな森の仕組み、持続可能な社会づくりを、木育を通して知ってもらいたいと思っています。

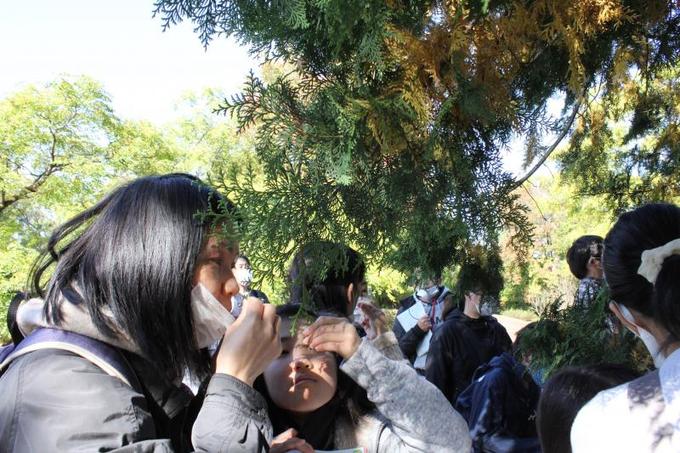

★フィールドワークでは島田木材社長の島田優平さんと、県中央植物園の高橋一臣さんが、園内を歩きながら木の特徴や、木材としての使いやすさなどを解説しました。

ヒノキやクスノキなど香りが特徴の木では、葉の匂いを確かめたり

いろんなドングリを集めたり。

富山県の人工林の半数を占めるスギについては、枝打ちをすることで、横に太らせず上にすーっと伸ばして木材として使いやすいよう育てていることを教わりました。

コノコトレポーターも参加しました!

五十嵐さんのレポートはこちら。

岡本さんのレポートはこちら。