★ゲスト解説者

【漁師】富山湾しろえび俱楽部発起人 縄井恒さん(左から3人目)

【仲買・加工】孫七・川田水産 川田有二社長(右)

【研究】県水産研究所 海洋資源課主任研究員 大場隆史さん(左から2人目)と海洋資源課研究員 勘坂弘治さん

※司会 アナウンサーの重原佐千子さん

①たくさん(100,000以上)

②ちょっぴり(300以下)

③ほどほど(2,000くらい)

↓

↓

↓

答え ② ちょっぴり

<解説>大場さん・勘坂さん

①のたくさん産むのはクルマエビ、③のほどほどはサクラエビです。これらはシロエビに比べると、たくさん産みますが、海に放ってしまうので他の魚に食べられてしまう数も多くなります。

一方、シロエビのメスは、子どもがふ化するまで卵をおなかに抱えて守ります。少ない卵を大事に育てるんですね。

①1カ所

②5カ所

③20カ所

↓

↓

↓

答え ① 1カ所

<解説>縄井さん・勘坂さん

漁が成り立つほどたくさんシロエビが取れるのは富山県だけです。射水市の新湊地区、富山市の岩瀬地区で行われています。

富山湾は、海岸からすぐ深くなる特殊な地形になっていて、深い谷「海底谷(かいていこく)」があります。シロエビはそこで卵を産みます。

海底谷にシロエビが集まる理由ははっきりとはわかっていませんが、海底谷で生まれたシロエビはある程度成長するまで海底谷で過ごします。その後、成長したシロエビは海底谷の外まで移動しますが、卵を産むころには再び海底谷に集まると考えられています。そのような特殊な地形があるので、漁ができるのは世界でも富山県だけなのです。

新湊地区のシロエビ漁は、午前4時半に出航し、漁場までおよそ15分。群れを探して、網を入れます。シロエビは水深150~300㍍に生息しています。

網を入れたら、30分ほど曳航して網を上げます。シロエビは小さいので、慎重にゆっくりと網を巻き上げます。そして漁港にもどってすぐに競りにかけられ、鮮度の良い状態でみなさんの元に届けられます。

①20回

②10回

③2回

↓

↓

↓

答え ③2回

<解説>縄井さん

かつて多い時には1日4~5回漁をしていましたが、今は2回に減らしています。実はシロエビ漁には、こんな歴史があるんです。

シロエビ漁は、明治の始めごろ始まりました。天日干しや煮干しにしたり、食紅で染めてサクラエビの代用にしたりした時代もありましたが、1996年に「富山県のさかな」に選ばれ、2005年にビールの缶に印刷されたことで一気に知名度が上がりました。

また冷凍技術も発達し、全国どこにいても食べられるようになると、シロエビを食べたいという人が増え、値段が上がり、漁師はもっとたくさん取って稼ぎたいと競い合うように漁をするようになりました。その結果、漁をする速度が、シロエビが成長する速度を上回ってしまい、どんどん取れなくなってしまったんです。

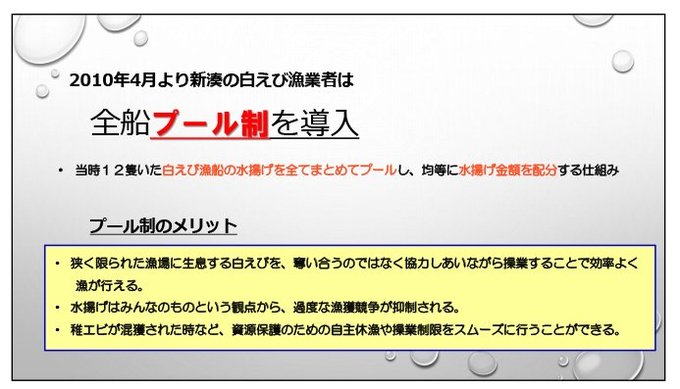

このままだと、自分たちの手でシロエビを失ってしまうかもしれない。そのような思いから、新湊地区では2010年に、「全船プール制」を導入しました。当時12隻いたシロエビ漁船が取ったシロエビを全部まとめて競りにかけ、売れた金額を均等に分け合う仕組みです。

漁獲量は少しずつ増えてきました。これからも自然の恵みに感謝し、しっかり資源を守りながら、みなさんにシロエビをお届けしたいと思っています。

★参加した小学生たちに感想を聞きました!

・シロエビ漁は世界で1カ所、富山でしか行われていないなんてびっくりしました。

・シロエビのメスは、卵をおなかに抱えて守るなんてすごい!

・シロエビのオスとメスの違いが、見て分かるようになりました。

・漁師さんの「未来につなぐ漁を目指している」という話が心に残りました。

トトタベローネ射水のすべてのイベントに参加した小学生が、「Youtuber体験」として動画を撮影・編集しました。

作品はトトタベローネのサイトでご紹介しています。

「トトタベローネ」は、日本財団「海と日本PROJECT」の一環で行う、「海の魚・食」を切り口に海の地域課題解決を目指すソーシャルアクションプロジェクトです。2020年は射水市のほか、北海道(函館)、山形(庄内浜)、鹿児島(桜島)の全国4エリアで「食を通じて海の問題を考える!」と題して行われます。