幼児教育・保育の無償化が、いよいよ10月1日からスタートします。

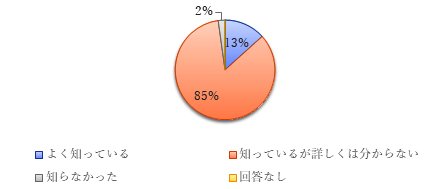

コノコトが、7月末に富山県内の幼稚園や保育所(園)、認定こども園に通う子どもを持つママ・パパ約100人を対象にアンケートを行ったところ、「無償化が始まることは知っているが、詳しくは分からない」と答えた方が、全体の85%を占めました。今回は皆さんの疑問に答える形で、幼保無償化について解説します。

Q.幼児教育・保育の無償化が10月からスタートすることを知っていますか?

幼児教育・保育の無償化とは

子育て世帯を応援することを目的に、10月1日の消費税率10%への引き上げに合わせてスタートします。財源は消費税増税分を活用します。幼児教育の重要性や、子育て世代の負担軽減を図ることによる少子化対策の観点から取り組まれることになりました。

・対象がよく分かりません。父母の年収など、無償化の条件があるのでしょうか?

3~5歳児クラスはすべてが対象

A.幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちについては、3~5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。0~2歳児クラスの子どもの利用料は、住民税非課税世帯を対象に無償化します。

・上の子が3歳以上児、下の子が未満児で保育料が半額になっています。無償化スタートによって、下の子の保育料が増えることはありますか?

同時入所の場合の軽減は継続

A.2人のお子さんが同時に保育所等に入所している場合、引き続き、未満児クラスの2人目のお子さんの保育料は半額となります。

なお、住民税非課税世帯に該当する場合は、未満児クラスのお子さんも保育料が無償化されます。

無償化の対象外となる費用が分かりません。

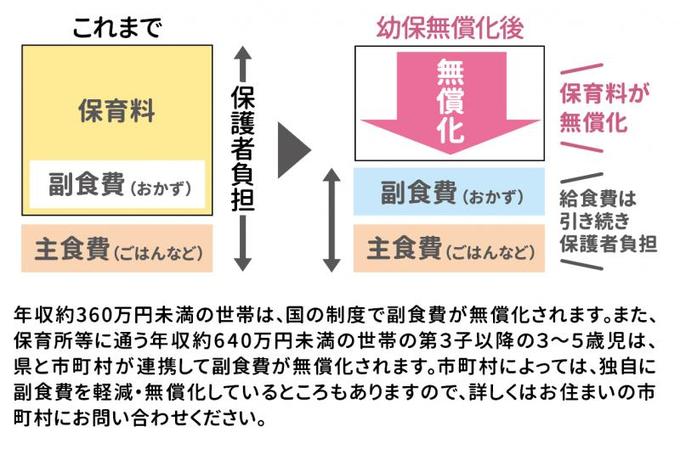

バス・給食・行事費は対象外

A.実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は対象外です。給食費は、これまで保育料の一部として保護者が負担しているケースもありましたが、今後も引き続き保護者負担となります。

延長保育は対象外

認可保育所や認定こども園を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も、延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。

休日保育は無償

ただし平日の代替利用でない場合は対象外

休日保育とは、保護者の多様な勤務形態に応じ、保育標準時間、保育短時間の認定された保育必要量の範囲内で特定の平日に代えて利用されるものなので、無償化の対象になります。ただし、通常の保育標準時間・保育短時間外にスポットで利用される保育は、延長保育事業又は一時預かり事業に該当するため、無償化の対象とはなりません。

・幼稚園の預かり保育を利用しています。預かり料金はどうなりますか。

保育の必要性あれば、預かり保育は最大月11,300円まで無償

A.市町村から「保育の必要性がある」と認定を受けている場合、幼稚園利用料の無償化(月額25,700円)に加え、利用日数に応じて最大月11,300円(※)まで預かり利用料を無償化します。※認可保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)との差額です。

「保育の必要性の認定」の申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市町村に申請することになります。認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合も同じです。

幼保無償化スタートに向け、何か手続きはいりますか?

通常の利用料なら手続き不要

預かり保育には申請が必要

幼稚園、保育所、認定こども園などに入所している場合は、利用料(保育料)の無償化のための手続きは不要です。※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、手続きが必要です。先ほども説明しましたが、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合は、申請が必要です。

市町村の問い合わせ窓口

詳しくはこちら

富山県のホームページ

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1201/kj00020849.html

内閣府の幼保無償化の特設HP

https://www.youhomushouka.go.jp/

☆コノコト編集室より

この度は、アンケートにご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

無償化を「ありがたい」とする一方、「保育の質の低下につながるのではないか」「無償化が少子化対策に有効だったか検証すべき」「財政難となり、いずれ子どもたちの負担が増えてしまうのではないか」などの不安の声もたくさん集まり、富山の子育て世代の政治への関心の高さを実感しました。

いずれの声も、幼保無償化を実施する改正子ども・子育て支援法の成立前から指摘されてきた課題です。「経済的な負担が軽くなる」というプラス面だけでなく、その背景でどのようなことが起きているかをしっかりと見つめ、子育て世代の声として政治に反映させていく大切さをあらためて実感しました。今後も皆さんの声をお待ちしています。