新聞読むほど好成績

新聞を読むと学力がアップする─。こんな話を耳にしたことはありませんか。この話には、新聞を読む頻度が高い児童生徒ほど、成績が良いというデータの裏付けがあるのです。

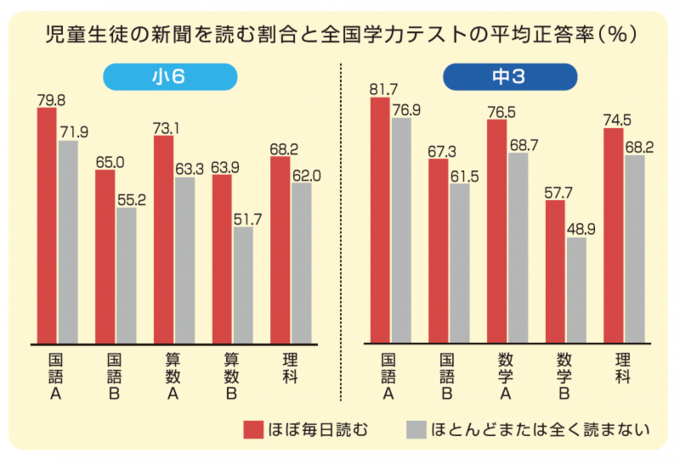

文部科学省は全国の小学6年生と中学3年生を対象に毎年、学力テストを実施しています。テストと合わせてアンケートも行い、普段新聞をどのくらい読んでいるかについて尋ねています。「ほぼ毎日」「週に1~3回程度」「月に1~3回程度」「ほとんど、または全く読まない」の四つの選択肢ごとに、教科ごとの平均正答率を調べ、関連性をみています。

2018年度は国語、算数(数学)、理科の3科目のテストを実施。県内の結果を見ると、新聞を読む頻度が高くなるにつれ、国語だけでなく、算数と理科も平均正答率が上がっていきます。特に応用力、情報の活用力が試されるB問題でこの傾向が強く表れています。最も正答率の差が開いたのが小6の算数B。「ほぼ毎日読む」子と「読まない」の子で、12・2㌽も差が開きました。このほか、小6の国語Bでは9・8㌽、中3の国語Bで5・8㌽の差がついています。

県教育委員会は「新聞を読むことは言語能力だけでなく、論理的な思考などさまざまな力を養う効果がある」と分析します。2020年度から、新学習指導要領が順次実施されます。小中高すべての校種の総則で情報活用能力の育成のため、新聞などの活用を図ることが明記されました。各教科の内容にも引き続き「新聞」の文字が数多く登場しています。新学習指導要領のもとでも、新聞が児童生徒の学びに大いに資することを示していると言えます。新学習指導要領が「主体的・対話的で深い学び」を目指す中、私たちはNIEが果たす役割はますます大きくなると考えています。

探究心、好奇心育てるわたしの新聞コンクール

北日本新聞社と北日本新聞販売店でつくる北日本会は「わたしの新聞コンクール」を毎年行っています。児童生徒の探究心や好奇心を育てようと、県内の小中学生、高校生から作品を募集、今年で16回目を迎えます。

コンクールでは三つの部門を実施します。「かべ新聞」は日々の暮らしの中で疑問に感じたことなどを取材し、手作りの新聞にまとめてもらいます。「家族de新聞スクラップ」は関心を持った記事を専用のシートに貼って、家族や友人と話し合って感想を書きます。「新聞感想文」は記事を読んだ自分の意見を自由につづってもらいます。

昨年は計6774点の応募がありました。幅広いジャンルの記事が載る新聞だけに、作品のテーマも地域の文化や自然、社会問題などさまざま。夏休みの自由研究にもぴったりです。

ウェブサイト「わたしの新聞コンクール」から、詳しい募集要項や専用シートのダウンロードができます。問い合わせは北日本新聞社読者局、電話076(445)3351。

新聞の特長学ぶ読み方講座、スクラップ講座

北日本新聞社は県内の児童生徒や保護者らに向け、「新聞の読み方講座」を開いています。北日本新聞本社や印刷拠点の越中座のほか、学校や公民館などへの出張も行っています。

講座では、忙しい朝に見出しをパラパラと拾い読みして短時間で情報を得る「朝パラ」を紹介。見出しは記事の内容を要約しており、それを見るだけで大まかに理解することができます。

新聞記事の構成についても説明します。新聞記事は時系列ではなく、結論から先に書かれます。これも見出しと同様、内容を理解しやすくする工夫です。この手法は作文などにも生かすことができ、文章力アップにつながります。

同社ではこのほか、新聞に親しむきっかけづくりとして、興味・関心のある記事を切り抜いて感想を書く「スクラップ教室」も実施しています。申し込みと問い合わせは北日本新聞社読者局、電話076(445)3412。

子供の好奇心を満たす─ぶんぶんジュニア面

偶然の出合いで人生豊かに。

政治や経済、国際情勢が混沌とし、先行きが不透明なこれからの時代、新聞は子供たちに何を提供できるのでしょうか? 授業に役立つ知識でしょうか? あるいは学力向上につながる「読む力」「書く力」でしょうか?

若い世代の活字離れが叫ばれる中、それもあるかもしれません。ですが、それらは学校でも学べます。教員ではない私たちだからこそできること。そんな思いから出発した「ぶんぶんジュニア面」は、短期的な視点ではなく、人生という長いスパンで子供の成長をとらえています。

ラインやメール、ツイッターなどITツールが謳歌する今の時代、子供たちは好きな情報、欲しい情報に囲まれています。確かに居心地はいいかもしれませんが、世界は狭まっていくばかりです。意図的に情報を選ぶことで「偶然の出合い」は排除され、自分が分かるものしか摂取しない〝情報肥満児〟が増えていきます。

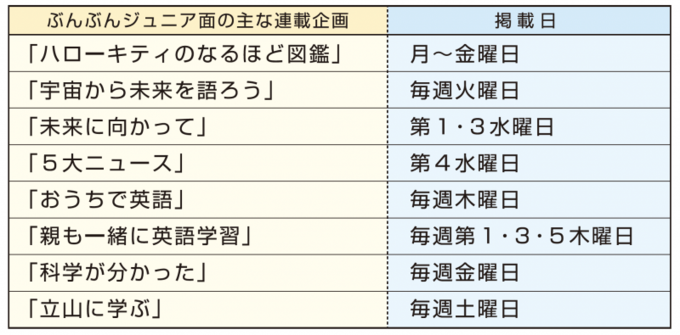

「ぶんぶんジュニア面」は、この偶然性や視野の広がりを大切に、多感な子供の好奇心をくすぐるさまざまな企画を用意しています。スポーツ、歴史、科学、宇宙、料理、英語など扱うジャンルは幅広く、郷土教育にも力を入れています。

子供たちはいつの日か、親元から巣立っていきます。社会に出れば遅かれ早かれ、困難に直面することでしょう。ですが、必ずしも正解があるとは限りません。○か×では割り切れず、答えを導き出してくれる公式があるわけでもありません。自ら考える力、困難を切り開いていく力が問われます。

私たちは小中学校に新聞を一定期間提供し、掲載された記事を基に授業を行う企画に取り組んでいます(「5大ニュース」「未来に向かって」)。記事を読んで考えをまとめ、クラスメートに自らの言葉で伝える。自分と違う意見にも耳を傾け、一度立ち止まって考えてみる。試行錯誤を繰り返しながら、大人への階段を一歩一歩上っていってほしいと願っています。

令和の主役は子供たちです。私たちは今後も、子供目線を大切に、子供を中心とした紙面づくりを心掛けていきます。ぜひ、親子で新聞をめくってみてください。人生を豊かにしてくれる新たな出合いを期待して。