◎今週の一推しイベント

【26日(土)】

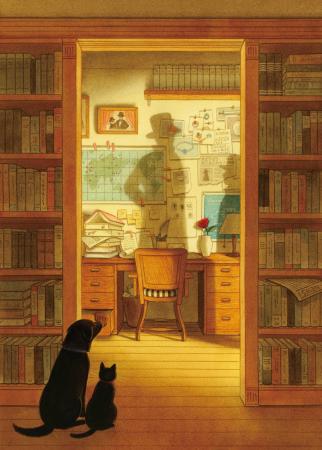

▽「大どろぼうの家」(~9月28日、立川市)

大泥棒の家という設定のユニークな会場でインスタレーションやイラスト、絵本原画など多彩な作品を楽しめる体験型企画展が、立川の「PLAY!MUSEUM」で開かれている。

装丁家の名久井直子さん、絵本作家ヨシタケシンスケさんや建築家、映像作家ら7人のクリエーターが参加。応接室や隠し部屋に見立てた八つの展示室に、泥棒の蔵書やコレクション、変装道具の服や帽子が並ぶ。イラストレーター伊野孝行さんが描いた古今東西の有名泥棒たちの肖像画には、石川五右衛門やホッツェンプロッツのほか、ラテン語で泥棒の異名をもつ恐竜ラプトルの姿も。地元商店などから提供されたランドセル、ぬいぐるみ、おもちゃなどは大泥棒が盗んだ品々という設定で展示した。

谷川俊太郎さんの詩「二十億光年の孤独」の貴重な手描きノートも、とびきりの“盗品”として紹介。辺りに本人が朗読する声と、作曲家の長男賢作さん(参加アーティストの一人)の音楽が流れてくる。宇宙や星を巡る詩の世界を、空間設計と光や音で効果的に演出した。

会場全体のアートディレクションも務めた名久井さんは「物語に出てくる大泥棒は罪人なのに人をワクワクさせ、利他的で正義感も強く、なぜか憧れてしまう。性別や人種を超えた存在から、スリルとユーモア、勇敢さを受け取ってほしい」と話す。

ヨシタケさんが描き下ろした絵本「まだ大どろぼうになっていないあなたへ」は、この展覧会の基調テーマのよう。私たちの人生は日々大切なものを誰かに盗み取られている…。「でも視点を変えて大泥棒の気持ちになったら“本当の自由”を取り戻せるはず。そんなメッセージが込められているのでしょう」と名久井さんは話した。

○そのほかのお薦めイベント

【26日(土)】

▽「二人展 Pictura super Pavimentum」(~31日、港区・TOGA AOYAMA、入場無料)

ファッションブランド「TOGA(トーガ)」の青山店で、新進気鋭のアーティスト2人の作品が紹介されている。デザイナー古田泰子さんのファッションと共に展開し、服を選ぶ人に新たな視点や感覚をもたらす試み。

展示タイトルはラテン語で「床の上の絵画」という意味。森岡美樹さんは足元の空間の印象を変える試みとして、アスファルトの床にベニヤ板で組まれた作品を覆いかぶせた。

斉藤思帆さんは、和紙に大衆文化から得たイメージを描いた絵画や版画、ガラス置物を店内に配置。衣服展示の隙間に作品を置き、時に移動させることで“偶然性”を表現した。

企画を担当した現代アートギャラリー「18,Murata」(大井町)のディレクター村田冬実さんは「2人の作品は、不意に自らの経験を見つめ返すことを余儀なくされるような鑑賞経験を生む。その軽やかさと強靱さを衣服と共に体感してほしい」と話した。26日18時半から森岡さんと斉藤さんのトークイベントを店内で開催。

▽「東京金魚~時代を泳ぐ、小さなミューズたち~」(~9月30日、墨田区)

金魚の歴史や魅力を伝える夏季限定のイベントが、すみだ水族館で行われている。

和の趣を感じる常設展示エリアの水槽では、「ワキン」「ランチュウ」など金魚15種をさまざまな角度で観賞できる。それぞれの特徴や魅力を飼育スタッフ監修のパネルで解説。金魚を美しく撮影するコツも伝える。

特設ブースでは、江戸時代に広がりを見せた金魚文化を浮世絵や戯画、古文書などを通して紹介。大きな鉢に入れた金魚を上から眺める、当時の鑑賞方法「上見(うわみ)」を再現した展示も。

▽「中村哲也 GO FIGURE」(~8月2日、渋谷区、入場無料)

長野を拠点に国内外で活躍するアーティスト中村哲也さんの新作個展が、渋谷のギャラリー「NANZUKA UNDERGROUND」で開かれている。動物や植物、ロボットなどを連想させ、自然と工学の結びつきを表現した彫刻作品で知られる。

本展では、自動車やバイク、怪獣など「子ども時代に大好きだったモノたちをモチーフにした」と中村さん。乗り物型の大型彫刻「フレアライン」の最新作や、近年、集中的に制作している「炎獣(えんじゅう)」シリーズを展示。未来社会の人間や動物とテクノロジーとの関係が、愉快で斬新な彫刻群から浮かび上がる。

「既存の現代アートにとらわれず自分の感覚を純粋に追求した。そうして生まれる新たな価値を大人にも子どもにも感じてもらいたい」

【3日(日)】

▽「たんけんしよう!あなたの知らない“見た目”の世界~なにかモヤモヤしたこと、ないですか?」(10時半、14時半、江東区、事前予約制)

人の「見た目」について研究者たちと一緒に考えるイベントが、日本科学未来館で行われる。

中央大教授の山口真美さんが、赤ちゃんの顔認知について説明。ルッキズム(外見至上主義)を研究する東京理科大教授の西倉実季さんは「見た目」に言及するときの問題点を話す。外見を巡るモヤモヤした気持ちについて参加者が話し合うワークショップも行われる。