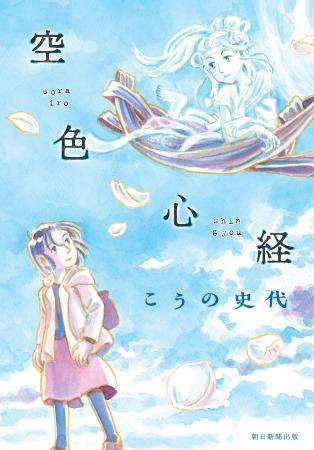

「この世界の片隅に」「夕凪の街 桜の国」などで知られる漫画家こうの史代さんが約12年ぶりの長編ストーリー漫画「空色心経」(朝日新聞出版)を刊行した。コロナ禍を生きる主人公の日常が、観自在菩薩(観音様)の唱えた「般若心経」の教えと交錯していく物語。「漫画が、恋人から伴侶に変わった」と語る転機を経て紡がれた必読の作品だ。読めば読むほど味わい深い「空色心経」の舞台裏を聞いた。

☆こうの・ふみよ 1968年広島市生まれ。被爆者と被爆2世の暮らしを描いた2004年の「夕凪の街 桜の国」で文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞と手塚治虫文化賞新生賞。戦中の生活を淡々と描くことで「生」のきらめきや悲しみを描いた「この世界の片隅に」で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞。片渕須直監督が手がけた映画版も高く評価された。他の作品に「ぼおるぺん古事記」「ギガタウン 漫符図譜」など。デビュー30周年の今年、金沢21世紀美術館を皮切りに、回顧展が全国巡回。

【(1)般若心経に縁を感じていた】

●記者 最新作「空色心経」は、コロナ禍の現代が舞台で、スーパーマーケットで働く女性の麻木あいが主人公の物語です。どこにでもありそうな生活が、般若心経の教えとリンクして進んでいきます。漫画でお経を扱うという着想のきっかけを教えてください。

▼こうの 私の家は両親とも浄土真宗で、母の父は僧侶でした。お経は私にとって、子供の頃から身近な存在で、いつか漫画にしてみたいと思っていたんです。

●記者 先生はエッセー集「平凡☆(人ベンに貝の目が組のツクリ)楽部」で、「女女女男」きょうだいの2番目で「我ながら冴えない子供だった。おかげでもの心付いた頃には跡取りの無い母の実家の養女に迷わず選ばれていた」と明かされています。このご経験が作品に影響を与えているようにも思っているのですが、「母の父は僧侶」とは戸籍上の…?

▼こうの 私の戸籍上の父です。ですので、私の実の母は、戸籍上では私の姉になります。「実の母の父は僧侶」という意味です。

●記者 「ギガタウン 漫符図譜」には、「全くまんがが読めない」母が登場します。漫画の読み方が分からない人に向けて、「ガーン」や「ざわ…」といった漫画特有の表現技法を解説するのが「ギガタウン」のテーマでしたが、この「母」は…?

▼こうの 実の母ですね(笑)。

●記者 なるほど、脱線してすみません(笑)。戸籍上のお父さまが僧侶で、お経が身近だったと。

▼こうの そうですね。お経は、その内容を人々に伝えようと思って文字にされているものなので、もっと分かりやすい形で親しまれてもいいんじゃないかと思いました。特に、風景などが直接的に書いてある「仏説阿弥陀経」などは漫画にしやすいと思います。

●記者 般若心経は、300文字弱と短いものの、凝縮されているがゆえに難しいようにも思います。

▼こうの 浄土真宗では般若心経は誦(よ)みませんし、本当になじみがありませんでした。長く親しんだわけでもなく、漫画にするのはちょっと引け目のようなものがあったんですが、絵という次元を加えることで、より違う視点から見ることができるんじゃないかと思い、「私も読者と一緒に勉強してみたい」という気持ちで取り組みました。

●記者 般若心経との出合いは、こうの先生が2022年に完成させた広島市中区の「おりづるタワー」のウォールアートでしょうか? サンスクリット語の原文の般若心経を壁一面に描かれました。

▼こうの いえ、おりづるタワーのお話をいただいた時には、すでに般若心経にご縁を感じていました。実は「空色心経」に取りかかる前に、ずっと構想を練っていた作品があったんです。

●記者 もしかして「日の鳥」でしょうか? 「妻」を探す1羽のおんどりを主人公に、東日本大震災後の被災地の姿をスケッチしていく作品で、2巻が2016年に刊行され、3巻の構想があると巻末に書かれていました。

▼こうの そうです。私は東北地方になじみがないこともあって、下調べが多くて行き詰まっていたんです。ずっと構想を練っているうちに、小道具の中に仏具を入れようと思い至りまして、仏教を調べていました。

そのうちに「お経を漫画にしてみたい」と考えていたことを思い出し、「気分転換にやってみようかな」と。その途端におりづるタワーのお話が来て…。比叡山延暦寺に行く用事もでき、大変だけどやってみようかという気持ちになりました。

【(2)「心の断絶」を描き残したい】

●記者 「空色心経」の主人公あいは、「この世界の片隅に」の主人公すず、「長い道」の主人公の道、「夕凪の街 桜の国」の太田京花などの、先生の過去作に登場する少しぼんやりした感じの女性たちとは異なり、しっかりした性格の女性ですね。

▼こうの そうですね。割とこう、漫画らしくないというか、現実に近いキャラクターですよね。

●記者 すずのようなタイプの女性像を生き生きと、まるで現実にいるかのように描くのが、こうの先生のすごいところの一つです。こうした女性像の方が描きやすいのか、ご自身の性格に近いのか、などと思っていたのですが。

▼こうの 自分に似ているかは分からないです(笑)。ただ、ぽーっとしたキャラを主人公にするのは、周りが説明してくれて物語が作りやすいからですね。特に解説が必要な題材は、主人公がしっかりしていると、自分で説明しなくてはいけなくなって、わざとらしくなる。

●記者 そのおかげで、「この世界の片隅に」などでは、物語全体の動きに、主人公が押されていく、巻き込まれていくような読み口があるんだなと、気が付きました。

▼こうの 私はなんの作品でも、テーマに沿って物語を作って、その物語に沿う形でキャラクター像を決めているんです。「街角花だより」みたいな明るいテーマなら、明るいキャラクターになります。

●記者 新作のあいのキャラクターは、なぜリアルな感じにされたのでしょうか。

▼こうの 今回のテーマは、あいを含めた登場人物が思い込みの中で生きていて、それが夢のようにはかないものであるということに気付く、というものです。あいには暗さがあって、心に悩みを抱えています。そうしたのは「あ、これ、私の話だ」という感じの親近感を持ってもらいたいと思ったからです。

「空色心経」の構想を練っていた時は、今よりはコロナ禍がどうなるか見通せず、みんなが孤独な状態でしたから、あなたは孤独じゃないよという意味で。

●記者 数年前は社会全体がかなり閉塞した雰囲気でした。他者との接触も避けなければなりませんでした。

▼こうの そうですね。コロナ禍が残したものっていうのは、いまだにみんなの心の中に根深く残っているんじゃないかと思っています。心の断絶というか…。

●記者 心の断絶ですか。

▼こうの 生き方の価値観の違いみたいなものが、すぐに断絶につながる感じです。東日本大震災後の東京電力福島第1原発事故後も、同じようなことがありましたね。

それまではみんな、価値観が異なっていても併存して暮らせていたのに、一つの「答え」に沿わない人とは仲良くできなくなった。こういうものって、思ったより深い問題なんじゃないかと思うんです。その雰囲気をきちんと描き残しておきたい気持ちがありました。

●記者 その時間、その場所にあった空気感を描き残しておく、というのも作品の魅力の一つです。漫画「日の鳥」もそうでした。コロナ禍の日々の記憶も、確かに刻一刻と薄れていっています。

▼こうの 今日は何人感染した、何人亡くなった、どんな対策がなされた…というようなことは毎日報道されましたし、記録に残っていくんですけれども、自分たちの心に残った傷みたいなものは、記録からは漏れて、いずれ消えていくような気がしたんです。

忘れられてしまうと、同じようなことがまた起きた時に、同じような断絶が起きるでしょう。その時にわれわれが経験した、この考え方の違いによる孤独が少しでも薄れるように、描き留めておきたかったんです。

●記者 般若心経の教えにもつながりますよね。「空色心経」の中で解説されていますが、「私」を捨てれば「私」の勘違いから解放され、その手に「私」という枠を捨てた誰かの手を宿すことができる、と。そうすることで、心に平穏が訪れるとされています。

▼こうの そうですね。力を入れて描きました。

●記者 ところで先生は、「この世界の片隅に」の扉に「この世界のあちこちのわたしへ」とも書かれている。両作の「私」と「わたし」は似た意味のように思うのですが、いかがでしょうか?

▼こうの 「この世界の片隅に」の時は、少数派かも知れませんが、自分と同じようにこの話を必要としている人がきっとどこかにいると思って描いていたんです。

今回の「私」は、もっと根源的で、私が自分自身になる前の「私」と言いますか…。海から顔を出した小さな島のような「わたし」たちだけれど、見えない海底では全ての人と区別なくつながっている「私」です。

●記者 人間はそれぞれ別々の「わたし」のようだけど、根っこの部分ではどこかでつながり合っているということですね。

【(3)黒と青の万年筆で】

●記者 「空色心経」は、黒と青のインクの万年筆で描かれています。主人公のあいが暮らす現実パートが黒、般若心経を唱えた観音様がいる世界のパートが青です。作品の冒頭、あいの家にある般若心経が書かれた手ぬぐいに、初めて青色の印が描かれ、交錯が始まります。これは、この手ぬぐいに観音様の智慧が宿っているという描写ですか?

▼こうの これは、比叡山延暦寺のお土産で本当にこういう手ぬぐいがあるんです。そのまま形を借りて、ここから始まるよという感じで入れました。黒と青の二つの世界が次第に交錯していくように描いたら面白いんじゃないかと思っているうちに、「空色心経」というタイトルを思いつき、これはもう私がやらなきゃいけないことなんだなと思いました(笑)。

●記者 ブログ「こうのの日々」によりますと、展開にはかなり悩まれたのだとか。

▼こうの 今回は途中にすごく難しいところがあって、同じところを堂々巡りしているような気持ちでした。そこを抜けるのが本当に大変で、だんだん焦ってきて…。長く漫画家をしてきましたが、こういうことってあるんだな…と思いましたね。

●記者 読者の1人としては、そのような難しさは全く感じませんでした。仏陀が「苦しみへと続く道には十二の段階がある」と説くシーンなどは、見事でした。

▼こうの そこがね、難しかったんです(笑)。こういう仏教の予備知識は、般若心経には出てきませんし、当然知っているものとして進んでいくわけです。「そもそも仏教はこういう教えで…」というのを入れるのが難しかった。同じところから進んでいないんじゃないかと思っていた時、玄奘のことを思い出していました。

●記者 「西遊記」の三蔵法師ですね。

▼こうの はい。玄奘は砂嵐に巻き込まれた時、般若心経にも出てくる「羯諦(ぎゃてい)」の呪文を唱えて難を逃れたといわれています。私も、自分がどこに進んでいるか分からなくなりそうだったけど、少しずつ進んでいった感じです。

●記者 でも当時の仏教では、呪文というのは使ってはいけなかったそうですね。

▼こうの はい。腹痛と毒蛇にかまれた時にしか使っちゃいけませんでした(笑)。非哲学的なことは割と排除する方向にあったようです。

●記者 その意味で言うと、300文字程度の般若心経の最後の方に、観音様がこの呪文は「この上なき呪文」などと自画自賛する言葉が入っているのは面白いですね(笑)。「空色心経」を読んでいて笑えるシーンの一つです。

▼こうの あの部分をどう読み取るかですよね。ここまで一生懸命短くまとめているのに、「こんなにありがたい、こんなに比類なき呪文~」と突然長々ともったいつけ始めて(笑)。呪文への抵抗がよほど強かったんだと思います。

【(4)何度も読んでもらえるものを】

●記者 「空色心経」は、雑誌で連載するのではなく、こうの先生のブログで、1回2ページずつ公開していくという“連載”でした。この方法にした理由はなんだったのでしょう?

▼こうの 私も初めは、作品ができたら雑誌に載せてほしいなと思っていたんです。だけど、どこで切ったらいいか分からない。現代のパートと、観自在菩薩さんの青いパートが交錯するところに切れ目が生じるかと思ったら、ページを変えてしまうと全く別の物語になって分断してしまうことが分かったんです。

●記者 例えば月刊の雑誌連載で、「ではまた来月…」となった時、キリが悪くなる、と。

▼こうの はい。コンテを最後まで通して作った時に、切ると全部のテンポが狂ってしまう。切れ目がないんだったら、じゃあ本当に思いきって細切れにしてみよう!と思いました。

●記者 単行本で一貫して読む形が、一番つながりが感じられる形なのではないでしょうか。私も実際、繰り返して読むと、次第に般若心経がふに落ちてきました。

▼こうの 私はずっと、何度も読んでもらえるものを描きたいと思って漫画家を続けてきました。私の漫画に衝撃的なオチがないのも、それがある漫画は1回読んだら終わりのような気がするからです。何度も読める作品になっているのであればうれしいですね。

●記者 それにしても、美しい青色ですよね。

▼こうの そうなんですよ。本当に、このインクを作ってくれている「カキモリ」という会社に感謝です。単行本の印刷でも、できるだけ同じ色を再現してくれたそうです。私はずっと万年筆を使って漫画の構想とかを練っていたんですが、いざ漫画にするとなると、修正とかの都合で耐水性じゃないといけないんですよ。カキモリさんはいろんな色を出しているけど、どの色にも耐水性の商品があります。

●記者 万年筆で漫画を描くというのは面白いアイデアです。「ぼおるぺん古事記」を全てボールペンで描き、「あとがき」には「(古事記の)原文に親しむにつれ、普段使っている付けペンではなく、もっと身近な筆記用具で描いてみたいと思うようになりました」と書かれています。ボールペンを画材に選んだおかげで日本各地のどこででも原稿を描くことができ、「誰も歩いていない町でも、風にも雲にも日差しにも川にも、神々が宿っている」ことに気がついたとも書かれています。今回、万年筆を選んだ理由は何ですか?

▼こうの 私はずっと付けペンで描いていたんですけど、使っていた紙が廃番になって以来、相性のいい紙がなかなか見つからなかったんです。それに、付けペンって、ペン先を次々に交換しないといけなくて、けっこう金属のゴミが出るんですね。

もったいないなと常々思っていたんですけど、ポールペンなら替え芯を買えば長く持ちますからね。でもそれもマイクロプラスチックの問題なんかがあって、じゃあもっと環境に優しいものをってことで、万年筆に。

●記者 そういう背景があったんですね。

▼こうの 私は描き味も、割とそんなにシャープな線が売りでもないので、これでもいいかなと思って。あと、私は漫画の構想用には、ずっと前から万年筆を使っていたんですよ。

今回は時間もたくさんありましたし、せっかくなので原稿も万年筆でやってみようという気持ちで、試してみることにしました。文字も読みにくいかと思いきや、とてもきれいでした。

【(5)一生、漫画のために】

●記者 こうの先生は漫画の題材に関しても表現方法に関しても、新しいことに挑戦していく姿勢を常にお持ちですよね。「さんさん録」では苦手だったという「じじい」をあえて主人公に据えていますし、「夕凪の街 桜の国」でもそれまで避けていた「原爆の惨禍」を描くことに挑戦されています。

▼こうの 私にとって漫画は、目の見えない方の白杖と同じなんです。杖、ペンの先で世界を確かめていく。そういうふうに漫画と一緒に暮らしているんです。

●記者 ファンの1人として、得心がいく表現です。

▼こうの 私にとって漫画は、デビューしてから10年ぐらいはずっと恋人のようなものでした。ずっと漫画を描いていれば、それだけでいいと思っていました。興味の対象が漫画だけに向いていたんですね。

だけど、「夕凪の街 桜の国」や「さんさん録」を描いた時に、私の苦手な題材を扱っても、私は漫画を嫌いにならなかったし、また描きたいと思った。その気持ちに気付いた時に、漫画は私の伴侶になったと思いました。私は漫画と一緒に生きていって、これから出合っていく難しいテーマとかも、漫画と一緒に向き合うことができるなって思えたんです。

●記者 漫画が、恋人から伴侶へ。それが「空色心経」の誕生につながっていくのですね。今おっしゃった“恋人期”を代表する作品が、1995年ごろに描かれた「街角花だより」の「愛と青春の雪柳」という一編だと思います。主人公の凜が、道ばたで出会った若い男女の恋をアシストしてあげる話。最後の方に仲良く並んで商店街の奥へ歩いて行く2人を凜が見送る縦長のコマがあるのですが、両者の間に、にこやかに立ち話をする婦人や、道で遊ぶ子どもたちなどが描かれ、ささいな幸せがちりばめられている。続くコマでは凜が「実を言うとわたしも前からあの人のことちょっと好きだったんだよね」と言い、「ま いっか!!」と歩き出します。“恋人期”のこうの先生の漫画の魅力は、今も変わっていないようにも思います。

▼こうの 昔のような描き方をしたいと思うこともあったり、それだけではないこともあっていいかなと思ったりしますね。それに最近は、若い作家の方に向けて、漫画にいろんな表現方法があることを、伝えたいという気持ちもあるんです。漫画の裾野を広げていくようなことですね。漫画業界に役立つことができればいいなという気持ちも、ほんのちょっとですが、あります。

●記者 漫画に対する愛ですね…!

▼こうの ずっと漫画のためになることはやっていきたいなと思っています。やっぱり、一生描いていたいですね。

●記者 最後に、二つうかがいます。一つは、こうの先生の作品に通底する、日常こそが尊いという思想についてです。例えば、死んだ後に天国に行くんだ、そっちが理想の世界なんだという考え方ではなく、「この世界の片隅に」のラストのように、日常には「どこにでも宿る愛」があって、苦しいものだけれども尊い。こうした考え方は、仏教的な思想といいますか、お経の影響なんでしょうか。

▼こうの 無意識のうちにそういう影響があったのかもしれませんが、私は子供の頃からなぜかそうなんです。例えば友達と2人で遊ぶ時、その記憶はその人だけとしか共有できないじゃないですか。そういうのが、面白いと思っちゃうんですよね。

●記者 大げさに言えば、そこにあった美しくはかない瞬間、という感じでしょうか。もう一つうかがいたいのが「かっぱのねね子」に収録されている短編「ストポ」やイラストの「新米」に象徴される、古くからある真理のようなものが現在へ、そして未来へと受け継がれていくという描写です。真理のようなものは、おのずから残っていく、というふうに捉えた方が正確かもしれません。その一例が般若心経でしょうか?

▼こうの そうですね。私は、信仰というものを結構大事なものだと思っているんです。宗教はいいイメージじゃないこともたまにありますけれども、どう生きるかを教えてくれるものだと思うんですよ。

心の中にずっとそれが柱のように立っていて、そこに寄り添えばいろんな勇気もわいてくる。私自身、般若心経を読んで、漫画にしてみて、いろんな思い込みに縛られていたことに気付きました。私と同じように、「空色心経」で般若心経にちょっとでも親しみを感じてもらえたらうれしいです。

(取材・文=共同通信 川村敦)