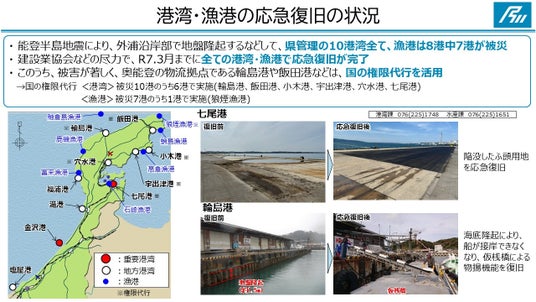

<港湾・漁港の応急復旧>

令和6年能登半島地震では、外浦沿岸部で地盤が隆起するなどして、石川県が管理する港湾では県内全ての10港で、同じく県管理の漁港についても8港のうち7港で被災しました。発災直後から、関係機関のご協力により速やかに応急復旧に着手し、令和7年3月までに、全ての港湾・漁港で応急復旧を完了しました。

このうち、被害が著しく、奥能登地域の物流拠点となる輪島港や飯田港などでは、国の権限代行制度を活用し、応急復旧を完了しています。

<輪島港の復旧・復興の状況>

輪島港では、国と連携し、令和8年度末までに、主要な岸壁や物揚場(ものあげば)の本復旧を目指しています。また、輪島港の創造的復興を図るため、国、県、市が連携して今年6月に策定した「輪島港復旧・復興プラン」では、港湾機能の強化や強靭化として、

1. 浚渫土を活用し、造成した埋立地に漁業共同利用施設の移転・集約

2. 第4防波堤に浅場(あさば)を造成し、堤防の強靱化、稚魚等の生息環境づくり

3. 係船柱(けいせんちゅう)の整備などクルーズ船の受け入れ体制の強化

4. マリンタウン広場における憩いの空間リニューアル

などに取り組むこととしています。

マリンタウン広場の憩いの空間にある「子どもの遊び場」を今年8月にリニューアルしたほか、現在、共同利用施設の集約に向け、埋立地の造成を行っているところです。

<鹿磯漁港(輪島市)の復旧・復興の状況>

地盤隆起による被害が生じた鹿磯(かいそ)漁港では、昨年8月に策定された「復興方針」に基づく段階的な復旧を進め、今年3月に仮設物揚場が完成し、4月から定置網漁業が再開しています。7月には仮設船揚場(ふなあげば)が完成し、復旧方針が定まっていない近隣漁港の漁船も利用できるようになりました。

将来を見据えた本復旧・復興については、操業を継続しながら、国・市・漁業関係者と検討を進めています。

<飯田港(珠洲市)の復旧・復興の状況>

飯田港においても、国と連携して、沈下した主要な岸壁(-4.5m)について、災害廃棄物などの輸送を優先しながら今年度末までに一部区間で本復旧を目指しています。創造的復興に向け、公費解体で発生したコンクリート殻(がら)や災害復旧工事で発生した土砂を活用し新たな埋立地を造成するなど、機能強化を図っていきます。

現在、県では、埋立て免許手続きを終え、今秋から埋立作業を行っており、今後は、国が護岸工事に合わせて、埋立工事を促進していきます。

<七尾港の復旧の状況>

木材の海上輸送の拠点となる大田地区やクルーズ船が停泊する矢田新地区では、国と連携し、物流を確保しながら今年度末までの主要な岸壁やふ頭用地の本復旧を目指しています。また、マリンパークの護岸や物揚場の港湾施設に加え、広場や園路については、令和8年度中の本復旧を目指しています。

<宇出津港(能登町)の復旧・復興の状況>

宇出津港については、国と連携し、主要な物揚場は、物流を確保しながら、今年度末までに一部区間の本復旧を目指しています。創造的復興に向けて、利用者や関係者からの要望もあり、荷捌き所や製氷施設など共同利用施設の集約・機能強化を図るため、現荷捌き所前のふ頭用地を拡大する計画となっています。

今年8月に大雨や高潮による冠水被害があったことを受け、緊急的な対策として、物揚場や舗装の嵩上げを来年の出水期までに実施します。

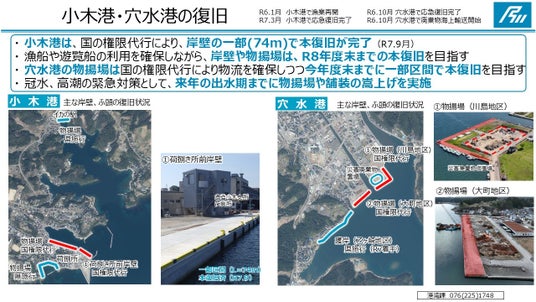

<小木港(能登町)・穴水港の復旧の状況>

小木港については、国の権限代行により、今年9月に、一部区間(L=74m)の岸壁で本復旧が完了しました。また、漁船や遊覧船の利用を確保しながら、令和8年度末までに、岸壁や物揚場の本復旧を目指します。

穴水港についても、国の権限代行により、今年度末までに、川島地区と大町地区の物揚場の一部区間で本復旧を目指しています。

また、今年8月に大雨や高潮による冠水被害があったことを受け、緊急的な対策として、物揚場や舗装の嵩上げを来年の出水期までに実施します。

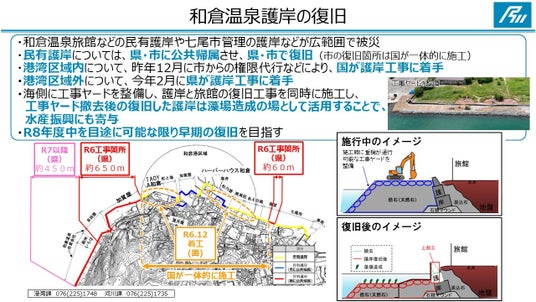

<和倉温泉護岸の復旧の状況>

地震により、和倉温泉(七尾市)では、旅館などの民有護岸や七尾市が管理する護岸などが広範囲で被災しました。自力での復旧が困難な民有護岸については、県・市に公共帰属させた上で、県・市で復旧を行うこととしています。

港 湾区域内については、その周辺も含め、国が一体的に施工することとし、昨年12月にいち早く、市からの権限代行などにより工事に着手しました。また、港湾区域外については、今年2月に県が工事着手しています。

復旧にあたり、海側に重機が通行可能となる仮設道路を整備し、護岸と旅館建物の復旧工事を同時に進め、工事ヤード撤去後の復旧した護岸は藻場(もば)造成の場として活用することで、水産業の活性化にも役立てます。

国、七尾市など関係機関と連携し、令和8年度中を目途に可能な限り早期の復旧を目指して取り組みます。

<金沢港の復旧・復興の状況>

金沢港においても、能登半島地震において課題が顕在化しました。御供田ふ頭や戸水ふ頭については、岸壁の損傷やふ頭用地の陥没など広範囲に被害が発生しましたが、昨年6月に応急復旧を終え、御供田ふ頭でセメント船の受け入れを再開しています。

本復旧にあたり、物流機能に支障がないよう御供田ふ頭と戸水ふ頭を交互に復旧し、令和8年春には戸水ふ頭の本復旧が完了し、引き続き、御供田ふ頭の本復旧に取り掛かります。

また、地震発生後は、被災した能登へ支援物資を運ぶため、被害が軽微な無量寺ふ頭を輸送拠点として活用しました。

復旧に合わせて、今年度から無量寺ふ頭の耐震強化岸壁の延伸の設計に着手し、これにより物資輸送船の同時接岸が2隻から3隻となります。

並行して、今年3月に改訂した「金沢港港湾計画」における物流機能強化と強靱化として、大浜埋立護岸の整備や大浜大水深岸壁の延伸のほか、今年度から大浜御供田線の4車線化に着手します。

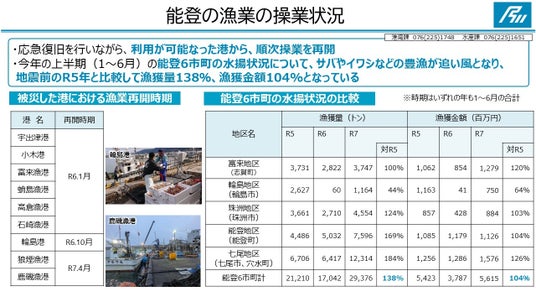

<能登の漁業の操業状況>

応急復旧を行いながら、利用が可能となった港湾、漁港から順次、操業を再開しています。こうした取り組みもあり、今年上半期(1~6月)における能登6市町の水揚状況については、サバやイワシなどの豊漁が追い風となり、地震前の令和5年と比較して漁獲量は138%、漁獲金額は104%となっています。

<能登の災害廃棄物の海上輸送状況>

宇出津港、飯田港、穴水港、七尾港では、公費解体で発生した木材といった災害廃棄物をバイオマス発電の原材料とするため、新潟港などへ輸送する海上輸送拠点としての役割を果たしており、9月末までに約13万トンに及ぶ災害廃棄物を搬出しています。

<へぐら航路の再開状況>

輪島港と舳倉島を結ぶ舳倉島定期船については、舳倉島航路のフェリーの船着き場の応急復旧を終え、今年7月から段階的に運航を再開し、現在は週3便で運航しています。今年の冬季においては、11月からカニ漁およびタラ漁解禁による操業拡大に伴い、復興途上で手狭な輪島港内の漁船の係留場所を確保するため、11月下旬から翌年3月頃まで、定期船を運休する予定としています。

石川県では、引き続き、国や県内の市や町と緊密に連携しながら、一日も早い復旧・復興に全力で取り組んでいきます。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ