日本酒などの「伝統的酒造り」が5日、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されたことを受け、富山県内の酒蔵からは喜びと消費拡大への期待の声が上がった。能登半島地震で被災し、復興へ歩みを進める氷見市の酒蔵関係者は「いいお酒を造りたい」と意欲を新たにした。

「日本酒造りに携わる一人として、登録は素直にうれしい。多くの人が日本古来の発酵文化に目を向ける機会になればいい」。氷見市唯一の酒蔵、高澤酒造場(同市北大町)の高澤龍一社長(48)が語る。

元日の能登半島地震で米蔵と酒貯蔵庫が全壊。酒の仕込みをする蔵も内壁が落ちるなどの被害が出た。応急修理をして酒造りを再開したが、昨季の生産量は計画より約2割減った。再建工事は来年までかかる見込みで、「この1年は休んだ気がしない」と振り返る。

蔵の周辺では被災家屋の公費解体が進み、引っ越す人も増えたという。見慣れた風景が消えていく中で、古里氷見への思いは強まった。「ちゃんと、いいお酒を造りたい。氷見の食に合う、しっかりとした食中酒を造らないと」

11月26日、今季最初の新酒を搾った。今後生産量を増やし、無形文化遺産登録を追い風に、コロナ禍で落ち込んだ台湾などへの輸出にも力を入れる方針だ。

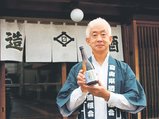

「登録されただけで売れるわけではない」。桝田酒造店(富山市東岩瀬町)の桝田隆一郎社長(58)は、今回の登録を機に、造り手がより意識を高めなければならないと考える。

日本酒の魅力を高める上で今後必要なのは、蔵元が米作りに携わることや、気候風土に深く根差した酒造りだと言う。「富山らしい酒とは何か、掘り下げて考えるべきだ」と強調する。

同社は毎年、生産量の2割前後を約20カ国に輸出している。利き酒を楽しめる富山市内の直営施設には毎日、多くの外国人観光客が訪れるという。日本酒への関心の高まりを日々肌で感じるだけに、登録はさらなる後押しになると捉える。「このチャンスを生かして世界を魅了できるかどうか、今後の私たちの努力次第だ」と気を引き締める。

桝田社長が会長を務める県酒造組合は6日、富山駅南北自由通路で登録を祝う試飲イベントを開く。「富山の方々が誇れるような日本酒を造るために、一層精進したい」と意気込んだ。

射水・新湊地域の曳山、追加申請中

政府は酒造りに次ぐ無形文化遺産候補として「書道」をユネスコに申請中だ。登録数が多い日本は実質2年に1回の審査となっており、2026年に審査される見通し。書道に続き「温泉文化」や「神楽」も関連団体が名乗りを上げる。

すでに登録された「山・鉾(ほこ)・屋台行事」に「放生津(ほうじょうづ)八幡宮祭の曳山(ひきやま)・築山行事」(射水市新湊地域)を加えるなど、計6件の追加も申請済みで、登録を目指す動きが続く。

書道は正月の書き初めをはじめ日本人になじみが深い文化だが、デジタル機器の普及などで毛筆による手書きの機会が減少。関係者は登録を機に人々の関心が高まることを期待する。政府は21年、国の登録無形文化財に選び、24年3月にユネスコへ申請した。