3階建て、アーチ型屋根、展望室…特別展でパネル展示

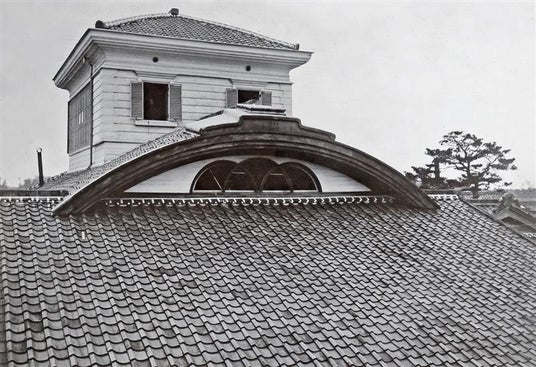

明治前期から大正前期にかけて三国にあった中利(橋本利助)の擬洋風建築邸宅の写真=個人蔵

福井県坂井市の龍翔博物館で、秋の特別展「文明開化の華~龍翔小学校とエッセル堤~」展が10月下旬から開催中。その会場の中で、それまで地元の三国でもほとんど知られていない明治期の“もうひとつの擬洋風建築”の展示が注目を浴びている。明治前期に建てられた「龍翔小学校」は、五層八角形のユニークなデザインで、地元では誰もが知っている、当時の三国の文明開化のシンボル。現在の龍翔博物館の外観のモデルになっている。ところが、今回紹介している海運業で財をなした豪商「橋本利助」の三階建て邸宅は、これまでほとんど注目されて来なかった。同館の特別展でも初紹介で、その後、近隣の芦原温泉(現あわら市)の旅館にそのまま移築されるという数奇な運命をたどった。当時の写真などから、龍翔小学校とほぼ同時期(明治前期から大正前期)に建っていたこと、三階には九頭竜川の川湊を見渡す展望室が設けられ、アーチ状の瓦ぶきの屋根を持つなど、ユニークな和洋折衷の豪華な建物であったことが分かった。

龍翔博物館の特別展で12月7日まで展示中

特別展ではコーナーを設け、明治前期、「龍翔小学校」(左端下)と「中利の三階建て」の両方が確認できる遠景写真パネルも展示している

特別展では、三国港に築かれた重要文化財「エッセル堤(三国港突堤)」と、かつての越前を代表する擬洋風建築の「龍翔小学校」にスポットをあて、明治前期の「文明開化の華」といえるシンボル的な築造・建造物を紹介している。擬洋風建築とは、明治前期に、政府が「文明開化」政策を進める中、日本の大工たちが長崎や横浜などの外国人居留地の洋館に似せてつくった建築物のことで、地方でも県令の命令で、洋風の建物が多数建てられた。瓦屋根を持ちながら、建物の中央部に多角形の塔があることなどが特徴で、当時の県内の嶺北地方では、武生(現越前市)の進脩小学校(1876=明治9年)や三国の龍翔小学校(1879=明治12年)が有名。

文明開化のシンボル「龍翔小学校」とほぼ同時期に存在

一方で、あらたに三国で確認された“もうひとつの擬洋風建築”は、子孫宅に残されていたアルバムにあった数枚の写真で確認されたもので、豪商「中浜屋利助(橋本利助)」の邸宅。通称「中利の三階建て」と呼ばれていた豪邸であった。

建っていた場所は、龍翔小学校より九頭竜川側へ下がった元新町の通り沿いで、当時の新聞記事などから、1882(明治15)年には建っていたとみられる。

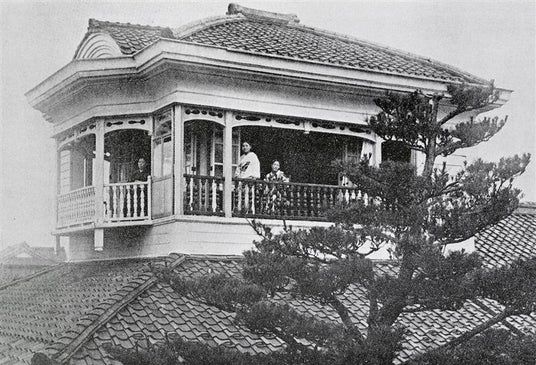

アーチ型屋根、鉄製の柵、吊り下げ洋風ランプなど和洋折衷の豪勢な邸宅であった橋本家の屋敷(撮影年代不明)

龍翔小学校と橋本家(数字4.)の両方が写る三国の風景

館所蔵の三国市街を遠方から撮影した写真には、興ケ岡に巨大な龍翔小学校が見え、川側の街中には、ちょっと頭を出した橋本家の三階建て(展望室)が確認できる。また別の写真からは、三階に展望室を載せた瓦屋根が独特の形状をし、玄関前には洋式鉄製の柵が並び、軒下には洋風ランプが下がっていたことが分かる。

また文献資料には、「元新町橋本利助か全盛中建築為したる同港一等の大廈西洋作り三階」(明治18年3月5日付『福井新聞』)とあるほか、『三国町誌稿』(昭和13年、三国町教育会町誌編纂部刊)には「仲利屋―橋本利助酒店の家、三階の洋館建で大変立派だったといふ。今は芦原のつるやにあり、御殿―當時の言ふ―は現在紅屋にある。床柱等は黒柿で造られ、其の頃伊藤博文等も此の仲利屋に泊まられた由である。仲利屋も千石船等を所有して居た」などとの記述もあり、橋本家が豪勢で格式のある邸宅であったことが知られる。

資料にある通り、その後の橋本家は大正期に入って衰退したと思われ、三階展望室部分が、芦原温泉の旅館「つるや」に移築されて、温泉客らの展望室として活用された。つるやには移築された展望室や豪奢な内部の写真などが当時のパンフレットに残されている。これらの写真が「中利の三階建て」コーナーでパネル展示されている。

また現在、龍翔小学校が坂井市龍翔博物館として復元されているのに対し、つるやの展望室が、あわら湯の町駅前の足湯施設の最上部に復元されている。明治前期に三国にあった二つの擬洋風建築が、ともに今に甦っていることになる。

芦原温泉の旅館「つるや」に移築された中利の三階建て展望室。その後の芦原大火で焼失した

これまで三国の擬洋風建築と言えば、龍翔小学校ばかりが注目されてきたが、今回の特別展で、「中利の三階建て」を“もうひとつの擬洋風建築”として紹介していることについて、同博物館の笠松雅弘館長は「これまでは三国の文明開化の華は龍翔小学校が一輪草のようにひとつの花として着目されてきたが、実は二つの花を咲かせた二輪草であったという発見は大きな驚きであり、三国の近代史を語る上でも看過できない重要なポイント」と話している。

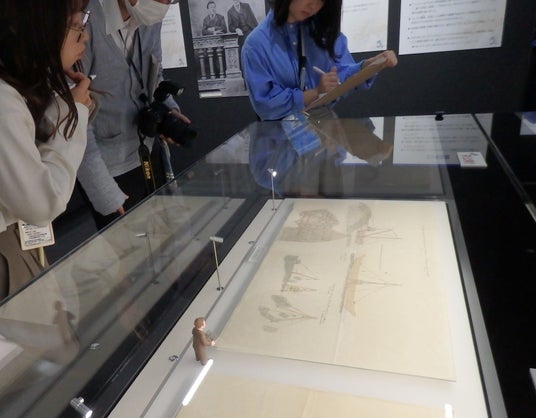

オランダから寄贈のエッシャー直筆図面も

特別展「文明開化の華~龍翔小学校とエッセル堤~」の目玉展示は、オランダ人技師、G.Aエッシャー(1843₋1939年)直筆による「三国港突堤(エッセル堤)」の5点を含む工事関連図面6点で、今年5月ひ孫の治水研究者のヨリス・エッシャー氏(59)から同館に寄贈されたもの。一般向け公開は初めてとなる。

三国港突堤は1878(明治11)年に着工し、4年がかりでほぼ完成、6点の図面は着工前の1876年にエッシャー本人の直筆の5点、残りの1つ「設計図面(縦31×横42センチ)は、築造中の1880年に後任の技師デ・レーケが書いたとされる。和紙に描かれた5点と洋紙のもの1点。突堤が築かれた九頭龍川河口付近の俯瞰図や船で運搬された岩の積み下ろしをイラストで描いた指示図、突堤の基礎部分で川底に沈める工作物「粗朶沈床(そだちんしょう)」を具体的に描いた図などがある。長さが約500メートルある突堤の根元部分から海に突き出た先端部まで約11地点別の断面を描いた「突堤の設計図面(断面図)」(縦62×横95センチ)には、水の深さや潮位の変化に対応し、岸部と沖側で石の積み上げ方法を変えるように綿密な指示が記入されている。他の図面からは「Kusuriu Gawa(九頭龍川)」、「Mikuni(三国)」と記した文字も確認できる。こうした丁寧な仕事ぶりから、エッシャーが突堤築造に並々ならぬ意欲をみせていた姿勢が伺える。

石材運搬方法の解説図面を、かとうさんが人形などで立体化した模型

ガラスケースに展示されている、ヨリス・エッシャー氏から寄贈された「三国港突堤(エッセル堤)」の図面資料。一般向けには初公開

ヨリス氏は「これらの資料は、日本のこの地で文化財に匹敵する資料。祖先が大事に保管してきたものだが、ここ(三国)にあるべきもの」との熱い思いで寄贈された。

このほか会場には、鯖江市の人形作家、かとうかずおさん(73)が、エッシャーの描いた石材運搬方法の図面を立体化した模型も展示。高さ8センチほどの石塑粘土(紙粘土の一種)で作ったデ・レーケや日本人人夫の人形を配置し、船で東尋坊や雄島から運んできた岩を、どのようにして積み上げようとしていたのかが、分かりやすくなっている。

明治時代の「龍翔小学校」のこうもり傘屋根と五層八角の外観をモデルに再現された坂井市龍翔博物館

また龍翔小学校のコーナーでは、実際に完成した「五層八角」のデザインとは別ものの建築設計図も2枚展示。「計画設計図第一号」(明治前期)では、塔部が現在のこうもり傘の形状とは異なる突起状で、コの字型校舎の一階部分の壁には「なまこ壁」が採用されている。さらに、もうひとつのプランでは、同じコの字型校舎でも塔が今と同じこうもり傘の形状になっている。これらの図面は、実際に龍翔小学校が建てられた「興ケ岡」ではなく、かつての福井藩領と丸岡藩領の境界に位置する「南別荘」の地に建てられようとした当初の図面とみられる。展示では建築場所が「興ケ岡」に変更され、「円形の丘状の土地を有効活用するために、八角形で五階建ての設計がなされた」と推察している。このほか龍翔小学校の数々の絵はがきや写真も展示されている。

特別展「文明開化の華~龍翔小学校とエッセル堤~」

写真パネルを含めて総計60点が展示されている。会期は12月7日まで。午前9時~午後5時開館。水曜定休。観覧料は入館料を含め大人700円(高校生は無料)となっている。問い合わせは、坂井市龍翔博物館=☎0776-82-5666=まで。今後の関連行事としては、11月16日(日)午後2時から、同館の笠松雅弘館長が「文明開化の光と影」と題して講演、12月7日(日)午後2時から、同館の月僧亮我学芸員が「龍翔小学校にまつわるエトセトラ」と題して講演する。いずれも入館料が必要。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ