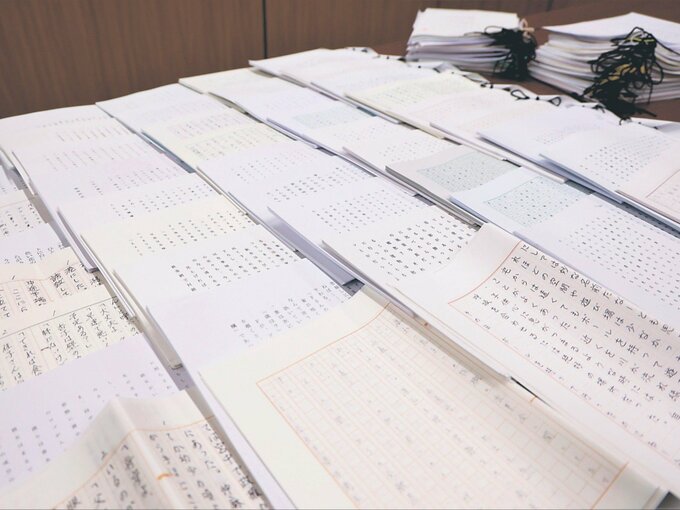

富山ゆかりの作家、宮本輝さんが選者を務める北日本文学賞は、8月31日に応募を締め切り、国内外から900編が寄せられた。第60回の節目となる今回は、家族の物語や戦争を題材に命の在り方に向き合った作品などがそろった。地元選考委員による1~4次の選考で絞り込まれた最終候補作の中から、宮本さんが入賞1編(正賞・記念牌(はい)、副賞100万円)と選奨2編以内(記念牌、副賞30万円)を選ぶ。

北日本文学賞は新鮮で個性豊かな作家の発掘を目指し、北日本新聞社が1966年に創設した。故丹羽文雄さんが初代選者となり、第3回から故井上靖さんが引き継いだ。

第26回からは富山を舞台にした「螢川(ほたるがわ)」や、今年刊行した「潮音(ちょうおん)」などで知られる宮本さんが選者を務めている。文壇を代表する作家による単独選の魅力が全国の文芸愛好家に支持され、短編の公募文学賞としては全国トップクラスの人気を誇る。

今年も全都道府県から応募があり、応募総数は前回より20編増えた。東京の160編が最も多く、神奈川70編、大阪63編。富山は4番目で51編だった。海外は米国とフランス、韓国、台湾、オーストラリアから作品が届いた。

応募者の年齢は10~90代と幅広い。最年少は15歳の高校1年生で、最高齢は96歳だった。世代別では70代が最も多い219人、次いで60代が213人。60、70代の応募が半数近くを占めた。20代は昨年から10人増の56人、10代は微減の3人だった。

職業別では定年退職後の60~70代を中心に無職が279人で最も多く、会社員が126人、主婦・主夫が63人と続いた。

地方の文芸同人誌で活動する書き手や、地方新聞社、自治体が主催する公募文学賞の入賞者など、創作経験の豊富な実力者も多い。北日本文学賞の選奨受賞者や最終候補者の再挑戦も見受けられる。

地元選考委員による審査は既に始まっている。戦後80年を意識してか、戦時中や戦後を舞台にした作品が例年になく多い傾向だ。夫婦や親子関係といった家族をテーマにした作品のほか、一人暮らしの寂しさや孤独死への不安など、老いと共に生きる高齢者を描いた作品も多く寄せられた。選考委員の一人は「現代社会に向き合った意欲作が目立つ」と話している。

◇

1~4次選考の結果は11月から随時、最終結果は来年1月1日に本紙と本社の総合情報サイト「webunプラス」で発表する。